スポーツに関わる人を医療で支えるスポーツドクターは、競技現場と病院の両方で活躍する医師です。

この記事では、仕事内容と必要な力、医師免許取得後の流れ、初期研修から専門選択、現場経験を積む方法までを順に整理します。

また、日本スポーツ協会や日本整形外科学会、日本医師会、IOCなどの主な資格の要件、年収の目安、目指す人におすすめの大学の特徴もまとめます。

医学部受験生が今どこから準備すればよいかを、最新情報にもとづいて分かりやすく解説します。

目次

スポーツドクターとはどんな医師か

まずはスポーツドクターとはどんな医師かを理解するために、その役割や仕事内容、年収目安について解説します。

スポーツに携わる人を支える役割

スポーツドクターとは、その名の通りスポーツに関わる人々を対象に診療・治療を行う医師のことです。

アスリートの健康管理やスポーツ中のケガの治療はもちろん、競技会場での救護対応やチームのメディカルサポートなど、スポーツに携わる全ての人の健康を支える役割を担います。

例えば大会の救護所では、選手だけでなくスタッフや観客の体調不良にも対応し、安全を守るのもスポーツドクターの重要な仕事です。

主な仕事内容

スポーツドクターの働き方は大きく「現場(フィールド)」と「病院(医療機関)」の2つに分かれます。

現場での仕事には、試合会場に常駐する「マッチドクター」とチームに帯同する「チームドクター」があります。

マッチドクターは中立の立場で大会に参加し、救護所で待機しながら選手や観客のケガ・体調不良に応急処置を行い、重症時は病院搬送の判断を下す役割です。

一方、チームドクターは特定のチームと契約し、日常的に選手のメディカルチェックやコンディション管理を担当します。

選手のケガや病気の治療だけでなく、トレーニング強度の管理によるケガ予防やドーピング防止のための薬剤管理、遠征先の衛生環境の確認など、コーチ・監督とも連携してチーム全体を支えます。

試合中に選手やスタッフに急病人が出た場合には迅速に対応する必要があり、緊急時の冷静な判断力も求められます。

病院内ではアスリートの診療も行います。

特徴は、競技復帰を見据えた治療方針を考えることです。

一般の患者とは異なり、試合の予定やシーズンを考えて最適な治療時期やリハビリ方法を検討します。

早期復帰を希望する選手が多いため、競技に特化したリハビリプランや栄養指導を提案し、必要に応じてトレーナーやコーチとも相談しながら治療を進めることになります。

年収の目安

スポーツドクター単体の年収についての公的統計は存在しないため、勤務医(病院勤務の医師)全体の最新公式データを基準に目安を示します。

厚生労働省によれば、一般病院における医師の常勤1人当たり平均の収入は約1,462万円です。

スポーツドクターは整形外科など運動器領域で病院勤務を主軸にキャリアを積むケースが多く、病院種別(公的・民間等)や地域、当直・時間外労働、役職、賞与構成によって上下することを踏まえると、勤務医ベースの年収目安は「約1,300万〜1,600万円」と考えられます。

プロチーム帯同や大会ドクター等の報酬は個別契約で幅が大きいため、ここでは上記の病院勤務としての基礎収入を中心に目安を示しています。

スポーツドクターになるまでの流れ

ここでは、スポーツドクターになるまでの大まかな流れをご紹介します。

医学部に合格して医師免許を取る

スポーツドクターを目指すには、まず医師国家試験に合格して医師免許を取得することが出発点です。

そのために高校卒業後は大学の医学部に進学し、6年間の医学教育を受けます。

医学部卒業時に国家試験を受験し、これに合格すると医師免許が与えられます。

医学部への進学は必須であり、スポーツに関わる仕事とはいえまずは医師免許を取ることがスタートです。

高校生や浪人生の方は、医学部合格に向けた勉強に全力を尽くしましょう。

研修医として経験を積む

医師免許を取得したら、すぐにスポーツドクターになれるわけではありません。

新米医師はまず2年間の初期臨床研修(研修医)を経て、幅広い診療経験を積むことが法律で義務づけられています。

研修医の2年間で内科、外科、小児科、救急など様々な診療科をローテーションし、医師としての基礎力を養います。

スポーツドクターとして活躍するためにも、全身の疾患や救急対応の基礎知識をこの研修期間に身につけておくことが重要です。

特に外傷診療や救急対応の経験は、スポーツ現場で大いに役立つでしょう。

専門分野(整形外科など)を決める

初期研修を終えた後は、自分の専門とする診療科を選択します。

スポーツに強い医師の多くは整形外科を専門に選ぶ傾向があります。

整形外科は骨や関節、筋肉といった運動器の治療を扱う分野で、スポーツ障害や外傷と直結するため、スポーツドクターとして専門性を発揮しやすいからです。

また、後述する資格の中には整形外科専門医の資格取得が必須条件になっているものもあり、スポーツドクター志望者にとって整形外科は王道の選択といえるでしょう。

もっともスポーツドクターになるのに診療科の制限はなく、内科や救急科、リハビリテーション科などから目指す道もあります。

それぞれの分野で基礎を固めつつ、スポーツ医学に応用できる知識を深めることが大切です。

学会や研修に参加してスポーツ医学を学ぶ

専門分野での学びを深めながら、並行してスポーツ医学の知識を深める活動が必要になります。

具体的には、関連する学会(例:日本スポーツ医学会など)に所属して最新情報を学んだり、日本スポーツ協会や整形外科学会が主催するスポーツ医学講習会・研修会に参加したりします。

これらの講習会は後述する認定資格を取得するための前提条件にもなっており、スポーツドクターになるための勉強の場となります。

講習ではスポーツ外傷学、生理学、栄養学、トレーナーとの連携方法など実践的な内容を学べます。

こうした研修に積極的に参加し、スポーツ医学に関する専門知識を体系的に身につけていきます。

チームや大会で選手をサポートする機会を得る

知識と資格の準備が整ったら、実際のスポーツ現場で経験を積む段階です。

いきなりプロチーム専属になるのは難しいため、まずは地元大会でマッチドクターとしてボランティア参加し、大学の部活動や地域クラブのメディカルサポートに関わったりすることがおすすめです。

現場で選手に付き添いながら救急処置を経験することで、机上では得られない判断力や対応力が養われます。

その後、スポーツドクターの資格を取得し、一定の臨床経験を積んだ段階で、チームドクターのポジションに推薦を受けるケースが多く見られます。

大学病院のスポーツ医学部門や所属する学会経由で、実業団やプロチームのドクター募集情報が得られることもあります。

日頃からネットワークを広げ、スポーツ大会の医務ボランティアなどにも参加して実績を作っておくと、声がかかりやすくなるでしょう。

地道に経験と信頼を積み重ねることで、憧れのチームや大会で選手を支えるチャンスが巡ってきます。

スポーツドクターに必要な試験と資格

スポーツドクターに必要な試験と資格は以下の通りです。

- 日本スポーツ協会公認スポーツドクター

- 日本整形外科学会認定スポーツ医

- 日本医師会認定健康スポーツ医

- IOC Diploma in Sports Medicine(国際資格)

それぞれ詳しく解説します。

日本スポーツ協会公認スポーツドクター

日本スポーツ協会(JSPO)が実施する資格で、競技現場の医療サポートや障害予防などを担う医師を養成します。

受講条件は「医師免許取得後4年以上」かつ「JSPOまたは加盟(準加盟)団体からの推薦」で、基礎25単位・応用27単位の講習を修了すると登録申請ができます。

筆記試験は課されず、単位認定要件を満たす方式です。

資格は4年ごとの更新制で、有効期限前6か月までにJSPOが認める更新研修の受講が必要です。

日本整形外科学会認定スポーツ医

日本整形外科学会(日整会)が定める認定制度で、日整会の「整形外科専門医」取得が前提となります。

学会主催のスポーツ医学研修会など所定の研修を修了し、審査に合格すると認定されます。

資格は5年ごとに更新が必要で、継続には学会出席や研修受講などの要件が設けられています。

運動器領域に強みを持つスポーツドクターを目指す場合に有用な制度です。

日本医師会認定健康スポーツ医

日本医師会(日医)が実施する資格で、健康づくりの運動処方やメディカルチェック、地域のスポーツ救護などに携わる医師を想定しています。

取得には健康スポーツ医学講習会(前期・後期)の修了が必要です。

有効期間は5年で、再研修会5単位以上の修了と実践活動等により更新できます。

なお、日整会認定スポーツ医やJSPO公認スポーツドクター等は初回申請時に講習受講が免除される規定が設けられています。

IOC Diploma in Sports Medicine(国際資格)

国際オリンピック委員会(IOC)が授与する2年間の遠隔学習による国際ディプロマで、チームドクターを含むスポーツ医学分野の医師を主対象としています。

応募者は通常、認定大学の医学学位(医師)を有し、各国での医師登録資格を持つことが求められます。

英語力についてはCEFR B2(上級初級)以上などの基準が案内されており、授業・課題・評価はいずれも英語で行われます。

修了者にはIOC Diploma in Sports Medicineが授与され、国際的に通用する体系的な知識を習得できます。

スポーツドクターを目指す人におすすめの大学

ここではスポーツドクターを目指す場合に代表的な大学を紹介します。

筑波大学

筑波大学はスポーツ科学の盛んな大学として知られ、スポーツドクター志望者にも人気の高い大学です。

医学群(医学部)と体育系の学群が連携し、スポーツ医学分野の教育・研究環境が充実しています。

筑波大学大学院にはスポーツ医学を専門に研究できる博士課程プログラムが設置されており、国際的に活躍できるスポーツ医学の研究者・専門医の育成を掲げています。

また筑波大学附属病院では、総合診療医や整形外科医を対象にプライマリ・ケアスポーツ医学のフェローシップ(後期研修プログラム)を開設しており、恵まれた大学のスポーツ研究環境を活かしてチームドクターを育成する試みも行われています。

このように、筑波大学はスポーツ科学と医学の融合が進んだ大学であり、スポーツドクターを目指す学生にとって貴重な学びと実践の機会が得られるでしょう。

順天堂大学

順天堂大学は医学部とスポーツ健康科学部を併せ持つ「健康総合大学」として知られ、スポーツ医学の分野でも国内トップクラスの実績があります。

順天堂大学の6つの附属病院には合計74名ものスポーツドクター有資格者が在籍しているとの調査結果があり、これは整形外科はもちろん産婦人科や循環器内科、リハビリ科など実に16診療科にわたってスポーツドクターが存在することを意味します。

順天堂大学のスポーツドクターたちはサッカー、ラグビー、野球、陸上競技など主要競技はもちろん、自転車競技や射撃、パラスポーツまで26種目もの競技現場で幅広く活動していることも報告されています。

医学部で高度な知識を学びつつ、スポーツ健康科学部との連携や豊富な附属病院実習を通じてスポーツ医学を体感できる順天堂大学は、スポーツドクター志望者にとって魅力的な環境と言えるでしょう。

慶應義塾大学

慶應義塾大学医学部もまた、スポーツ医学に力を入れている大学の一つです。

医学部附属病院内にスポーツ医学総合センターを設置し、専門外来でアスリートの診療や先端研究を行っています。

慶應スポーツ医学研究センターでは、スポーツ医学に関する公開講座やシンポジウムを開催し、最新のスポーツ医学の動向やアスリート支援の手法を発信しています。

こうした活動からも、慶應が医療とスポーツの架け橋となる人材育成に注力していることがうかがえます。

医学部の正規カリキュラム以外にも、学内のスポーツ医学研究会や体育会との連携などを通じて学生のうちからスポーツ現場に触れる機会が提供されており、将来スポーツドクターを目指す学生にとって恵まれた環境が整っています。

帝京大学

帝京大学はスポーツ医療分野で近年めざましい発展を遂げている大学です。

八王子キャンパス内にスポーツ医科学センターを設立し、スポーツ傷害の治療・研究とアスリート支援を行う体制を整備しています。

センターに併設された「スポーツ医科学クリニック」では、最新の画像診断装置や治療機器を備え、アスリートのケガに特化した専門診療を提供しています。

また帝京大学は医学部のほかに医療技術学部にスポーツ医療学科を持ち、スポーツトレーナーや健康運動指導士などとの協働も含めたチーム医療的なスポーツ支援を学べるのが特徴です。

大学としてJリーグやプロ野球など複数のチームと連携協定を結んでおり、学生が実習やボランティアを通じてスポーツ現場を経験できる機会もあります。

医学知識とスポーツ科学を融合した教育環境を持つ帝京大学は、実践力のあるスポーツドクターを目指すにはうってつけの大学でしょう。

東海大学

東海大学はスポーツ医学研究で国内有数の実績を誇り、スポーツドクター志望者にぜひ検討してほしい大学です。

1987年に「スポーツ医科学研究所」を設立して以来、医学部と体育学部が一体となって研究と人材育成に取り組んできました。

その成果もあり、東海大学は2024年、文部科学省の「高度医療人材養成拠点形成事業(タイプB)」に「スポーツ医学と運動器を中心とした先端医療国際リーダー育成プログラム」に選定されています。

これはスポーツ医学と整形外科領域の研究実績や、トップクラスのアスリート輩出という東海大の強みが評価されたものです。

東海大学医学部附属病院では近年、スポーツ外来の開設や、陸上競技部・ラグビー部の選手を医学部スタッフが支援する「スポーツ医学プロジェクト」を展開するなど、医療現場と競技現場の連携による取り組みが行われています。

このように国からも認められた最先端のスポーツ医学教育環境を持つ東海大学は、高度な知識と実践力を兼ね備えたスポーツドクターを目指す人にとって最適な大学の一つです。

スポーツドクターに向いている人の特徴

続いて、スポーツドクターにどんな人が向いているのか、その主な特徴を解説します。

スポーツへの情熱と選手支援への意欲がある人

スポーツドクターになるにはまずスポーツが好きであることが大前提です。

日々アスリートやスポーツ現場に関わり、その競技特有の課題に向き合う仕事ですから、スポーツそのものに関心と情熱がなければ続けることは難しいでしょう。

自分自身が競技経験を持っている必要はありませんが、スポーツに興味があれば競技のルールや特性を学ぶ苦労も楽しみに変えられるはずです。

また、頑張る選手たちを陰から支えることに喜びを感じられる人も向いています。

治療した選手が無事に競技へ復帰し、活躍する姿を見ることが大きなやりがいとなる仕事です。

人のサポート役に徹し、選手と二人三脚で成長や成功を目指せる熱意のある方は、スポーツドクターに適性が高いと言えるでしょう。

緊急対応や冷静な判断が得意な人

スポーツの現場では、いつどんなアクシデントが起こるか分かりません。

試合中の選手の重傷、観客の急病、熱中症や心臓発作など、様々な緊急事態に即座に対応する必要があります。

そのため、緊急時に落ち着いて的確な判断と初期対応ができる人はスポーツドクターに向いています。

例えばサッカーの試合中に選手が倒れた場合、数分以内に状態を評価し必要なら競技を止めて治療・搬送の判断を下さねばなりません。

観客が倒れた際も同様で、限られた設備と人手の中で最善を尽くす判断力と度胸が求められます。

スポーツドクター自身が冷静さを失わず臨機応変に対応することで、選手や周囲の安心感にも繋がるのです。

日頃から救急救命の訓練を積み重ね、いざという時に平常心で対処できる人は、現場で信頼されるスポーツドクターになれるでしょう。

長期的に学び続ける意欲がある人

スポーツドクターには幅広い医学知識が求められます。

怪我の治療だけでなく、その予防法やリハビリ、栄養指導、メンタルケアまで関わるため、整形外科領域以外にも内科疾患や心理面の知識など勉強すべきことが多岐にわたるからです。

さらにスポーツ医学の世界は日進月歩で、新しいトレーニング理論や治療技術、サイエンスに基づくコンディショニング方法など、常にアップデートが必要な分野でもあります。

従って、長期にわたり学び続ける姿勢を持っている人がスポーツドクターに向いています。

女性アスリートを診るなら婦人科の知識、海外遠征に同行するなら渡航医学の知識、最新の栄養学や睡眠科学の知見と、学ぶべき内容はキャリアを重ねても尽きません。

新しい知識を貪欲に吸収し、自身の専門外でも必要とあらば他科の専門医と連携して学ぶ姿勢がある人こそ、信頼されるスポーツドクターとして成長できるでしょう。

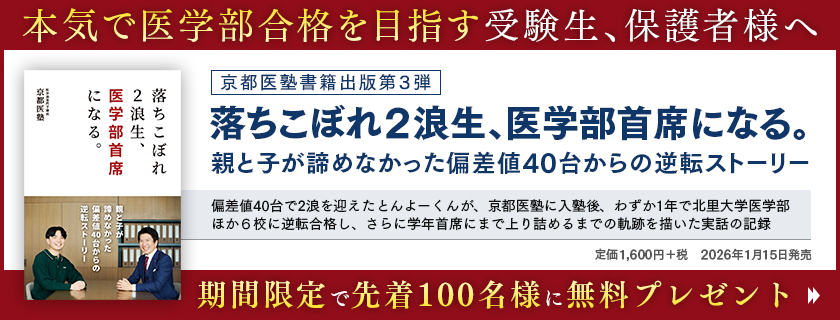

本気で医学部合格を目指すなら医学部専門予備校 京都医塾

スポーツドクターを志す皆さんにとって、最初の関門は医学部合格です。

医学部専門予備校 京都医塾は、生徒一人に13名の講師が連携するチーム制、個人別に最適化した学習カリキュラム、学習と生活を一体で支える伴走体制で、合格までの進め方を明確にします。

13名の講師チームが科目横断で支援

医学部専門予備校 京都医塾では、生徒一人に対して13名の講師がチームを組み、情報を共有しながら方針を統一して指導します。

各科の専門家が科目間のバランスまで見据え、今どの科目を伸ばすべきかや課題量の配分を丁寧に調整します。

社員講師が常駐しているため、その日の疑問をその日のうちに質問しやすく、理解の遅れを最小限にできます。

さらに三者面談や学習進捗の報告で保護者とも連携し、学習状況を見える化しながら合格へ向けて歩みを進めます。

一人ひとりに最適化する学習設計

医学部専門予備校 京都医塾は、入塾時の学力や目標から逆算して、完全1対1の個人授業とレベル別の集団授業を最適に組み合わせるオーダーメイドのカリキュラムを作成します。

各教科は習熟度に応じて細かくクラス編成されるため、得意分野は加速し、苦手分野は基礎から確実に固める学習を同時に進められます。

担任は週1回のカウンセリングで学習状況を確認し、生活リズムや食事の取り方も把握しながら計画を機動的に見直します。

無駄な学習をそぎ、合格に必要な学びを確実に積み上げられる設計になっています。

集中を生む個人ブースと伴走支援

医学部専門予備校 京都医塾では、一人ひとりに用意された個人ブースで学習を進めます。

朝8時から退出まで授業・課題・自習を同じ席で完結できるため教材の移動が不要になり、集中が途切れにくくなります。

隣のブースで学ぶ仲間の姿が日々の刺激になるうえ、直前期の不安や緊張が高まる時期も、合格まで徹底的に寄り添う方針で日々の声かけと指導を継続します。

質問しやすい常駐体制と整った環境が、最後の一歩まで走り切る力を支えます。

まとめ

この記事では、スポーツドクターの役割と働き方、医師になるまでの流れ、関連資格、大学選びの視点、適性について整理しました。

まず医師免許取得を目標にしている医学部受験生にとっては、進路の歩幅が長い分、不安や迷いが生まれやすいのも事実ですが、学習設計と環境整備で解像度を上げれば、一歩ずつ確実に前進できます。

医学部専門予備校 京都医塾では、13名講師チームによる科目横断の連携と、一人ひとりに合わせた学習設計によって、不安を具体的な行動計画へと変えることができます。

現在の学習状況を把握し今後の方針を検討する機会として、交通費・宿泊費を全額負担する1泊2日医学部合格診断ツアーを実施しています。

校舎や学習環境を実際に確認する体験・見学と、学力の状況をもとに学習の進め方を相談する診断・提案を切り分けて考えることで、納得感のある次の一手を選びやすくなります。

無理のない一歩から着実に積み重ね、医学部合格という最初のゴールをともに実現していきます。